- 다양한 주제에 대해 자유롭게 글을 작성하는 게시판입니다.

| Date | 23/08/22 13:23:11 |

| Name | 카르스 |

| File #1 | chart149501_1Img.png (31.7 KB), Download : 20 |

| Subject | 그냥 쉬었다는 청년들 증가, 정말 노동시장 상황 악화 때문인가 |

|

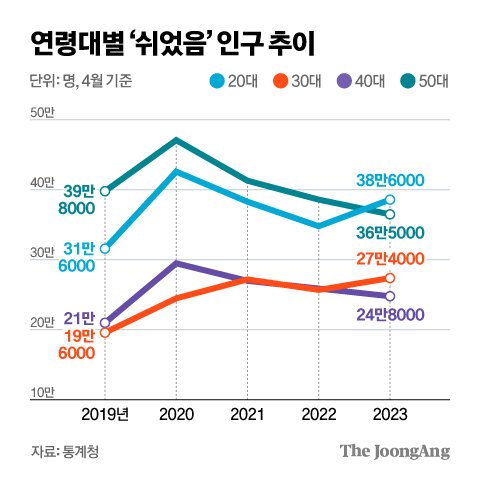

근래 몇 년 사이 '그냥 쉬었다'고 응답하는 청년들이 크게 늘어났고, 그와 관련된 기사도 많이 나오고 있습니다. 그러면서 청년 노동시장이 악화된 게 원인이 아니냐는 지적이 많이 나옵니다. 하지만 여러 통계를 봐온 입장에서, 단순히 청년 노동시장의 악화 하나로 설명하기 어려운 현상이라고 봅니다. 사진에서 보이듯이, 몇 년 사이 쉬었음 청년의 급증은 고용률은 증가하고 실업률은 감소하는 트렌드와 동시에 나타났거든요. 물론 실업률이 줄어드는 건 실업자가 취업자로 전환해도, 실업자가 비경제활동인구로 전환돼도 모두 가능하기에, 실업자들이 노동시장 상황을 비관해서 비경제활동인구로 전환했을 뿐일 수 있습니다. 그게 많은 언론에서 지지되는 해석이죠. 하지만 그것도 문제가 있는 해석입니다. 정말로 실업률 감소를 비경제활동인구 증가와 연관되어 해석해야 될까요? , 우선 2000-2010년대 청년 실업률은 장기적으로 약하게나마 상승하는 추세였는데, 이는 청년 실업이 갈수록 심해진다는 체감과도 일맥상통합니다. 청년 실업률 절대치는 몰라도 트렌드는 얼추 현실을 반영한 것이지요. 이게 몇년새 뒤집혀서, 작년 청년 실업률은 2000년 이후 최저치로 급감했고 월별통계 보면 이 트렌드는 올해까지 이어집니다. 실업률 지표의 한계를 고려한 확장실업률 지표로 봐도 비슷합니다. 2000-2010년대의 청년 실업 양상이 개선되었든 악화되었든 과거와는 확 달라졌다는 이야기입니다. 그런 상황에서 청년 실업률 급감을 비경제활동인구 급증으로 설명한다는 건, 지금 청년 실업은 2000-2010년대와 차원이 다른 수준으로 심각하다는 이야기입니다. 지금 고용 상황이 정말 나쁘긴 합니다만 과연 그 정도일까요?  맨 앞에 언급한 고용률 트렌드에서 보듯, 작년까지 고용률의 급증세와 양립 불가능한 해석이라는 문제가 있습니다. 정말 청년 실업이 역대 최악으로 심각하다면, 어떻게 노동시장에 참여하는 청년들의 비율이 높아질 수 있을까요? 올해 청년 고용률은 작년보다는 조금 낮아졌지만 근래 높아진 추세를 뒤집었다기엔 정도가 약합니다. 그리고 그 낮아졌다는 고용률도 분해해보면 15-19세나 20-24세에 집중되어 있고, 대졸자가 사회진출할 연령대인 25-29세 고용률은 올해도 높아졌습니다.  (맨 위의 첫번째 링크 기사에 나온 사진입니다) 더 나아가, 쉬었음 청년인구 증가 현상은 고용률이 작년까지만 높아졌던 청년(15-29세)와 달리 꺾이지 않고 계속 높아진 30대에서도 발생했습니다. 그리고 고용률 역대 최고 찍어서 쉬었음 인구가 급감했을법한 2022년에도 청년 쉬었음 인구 감소는 미미했지요. 개인적 해석은 셋 있는데  1) 위에 나온 성별, 연령별 고용률 표에서도 암시하듯이, 근래 남녀 청년 노동시장 상황이 상반되는데 이를 합산하면서 생기는 착시입니다. 여성 청년 고용률의 엄청난 상승세가 나타나는데, 남성 청년은 고용률이 그대로거나 오히려 줄었습니다. 2) 공채의 감소, 수시 채용의 확대로 경력직 채용이 늘어나 이직 중간에 일을 잠시 쉬는 경우가 늘어났습니다. 3) 청년들의 성향 변화. 게임을 포함한 여가 문화의 급속한 발달(https://redtea.kr/recommended/1162에서 보듯이, 미국 청년 남성 노동공급 감소의 절반 가까이가 게임 때문이라는 이야기도 있습니다), 워라밸의 중시 강화(이는 청년들 시간제 일자리의 증가로 암시됩니다. 대부분은 시간제 일자리를 자발적으로 선택했으며, 일자리에 만족한다고 하고요), 정신 건강의 악화와 번아웃 증가, 청년 부모 세대의 (평균적인) 자산 증가 등은 노동시장 상황과 별개로 몇몇 부류의 청년들을 노동시장에서 벗어나게 하는 효과가 있으리라 생각합니다. 제가 지적했든 쉬었음 인구 증가는 설명이 어려운 현상이라 그런지, http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230809000657 정부에서도 용역을 해서 정확한 원인을 판단한다고 하네요. 이유가 뭐가 됐든 한국 노동시장에 큰 변화가 벌어진 것 같은데, 우리가 그 변화에 제대로 적응할 수 있을지 모르겠네요. 5

이 게시판에 등록된 카르스님의 최근 게시물

|

|